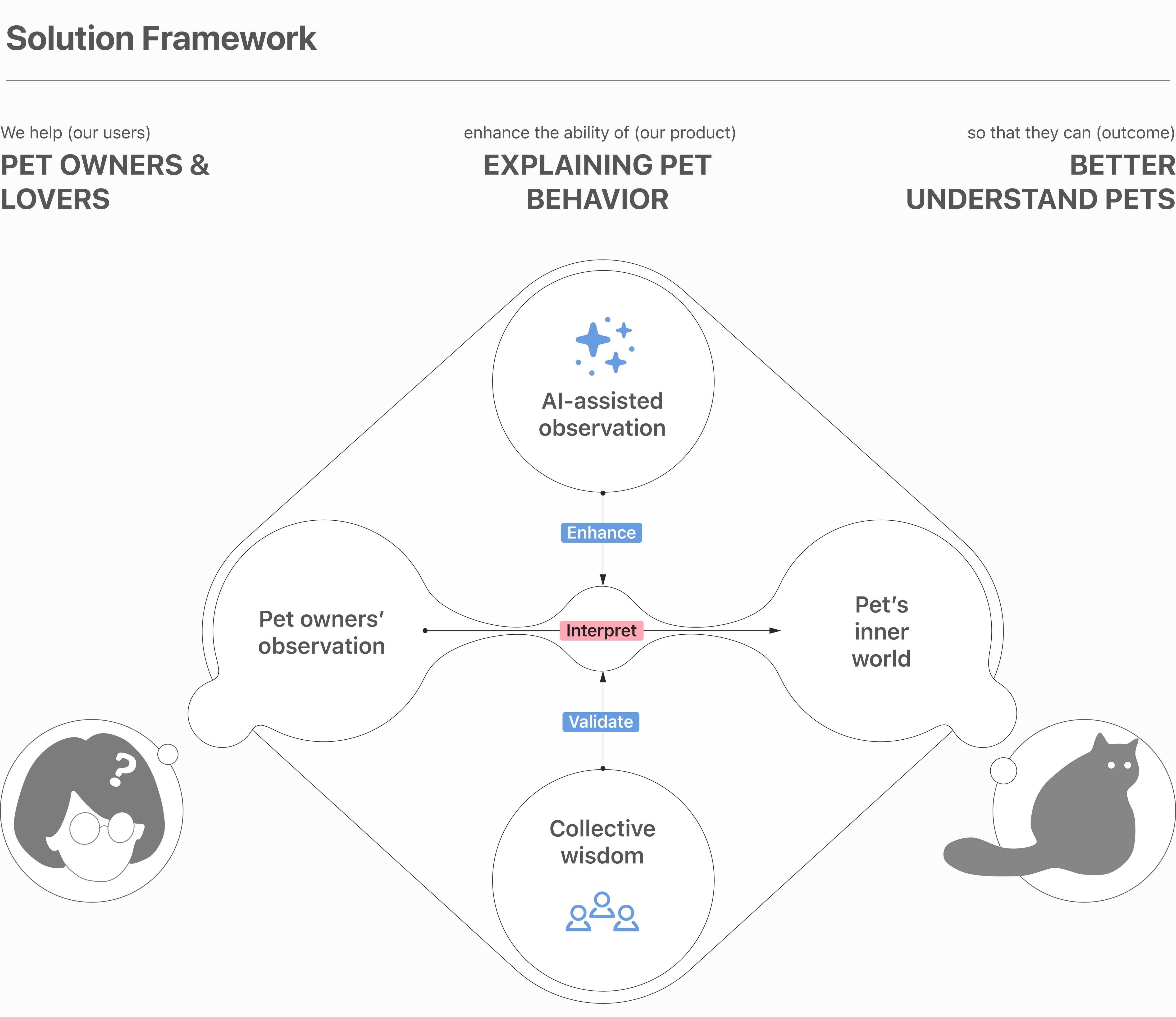

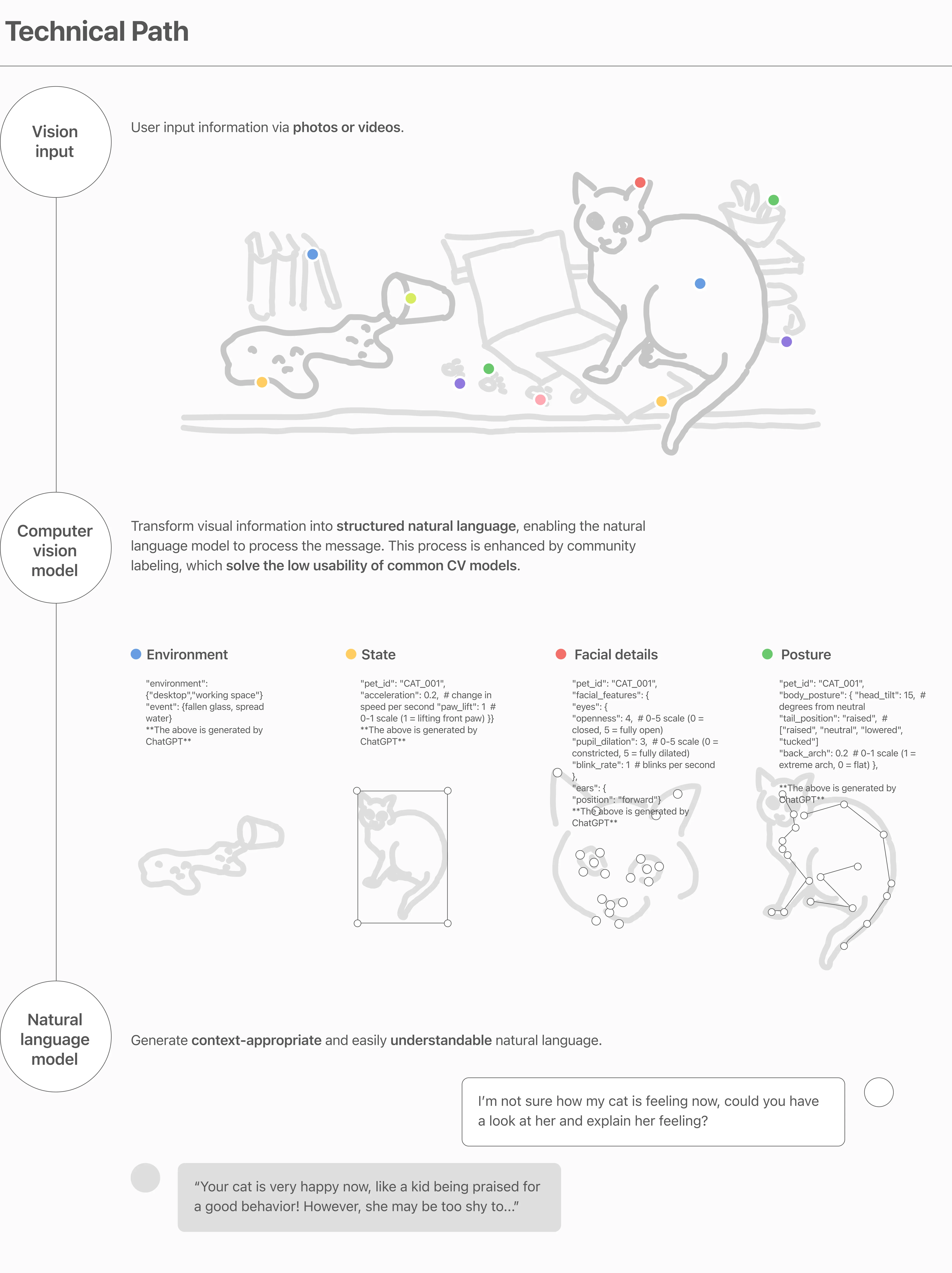

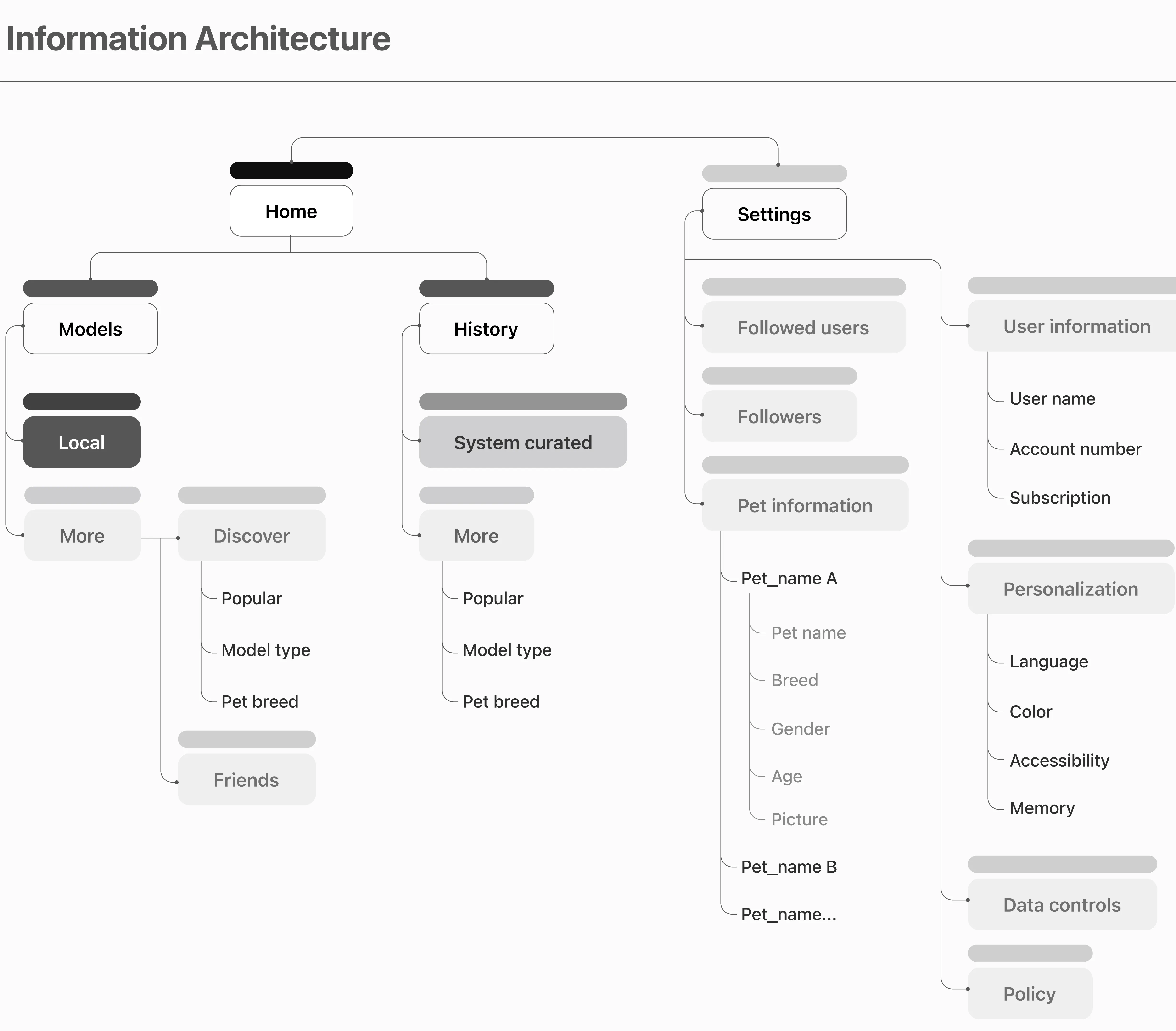

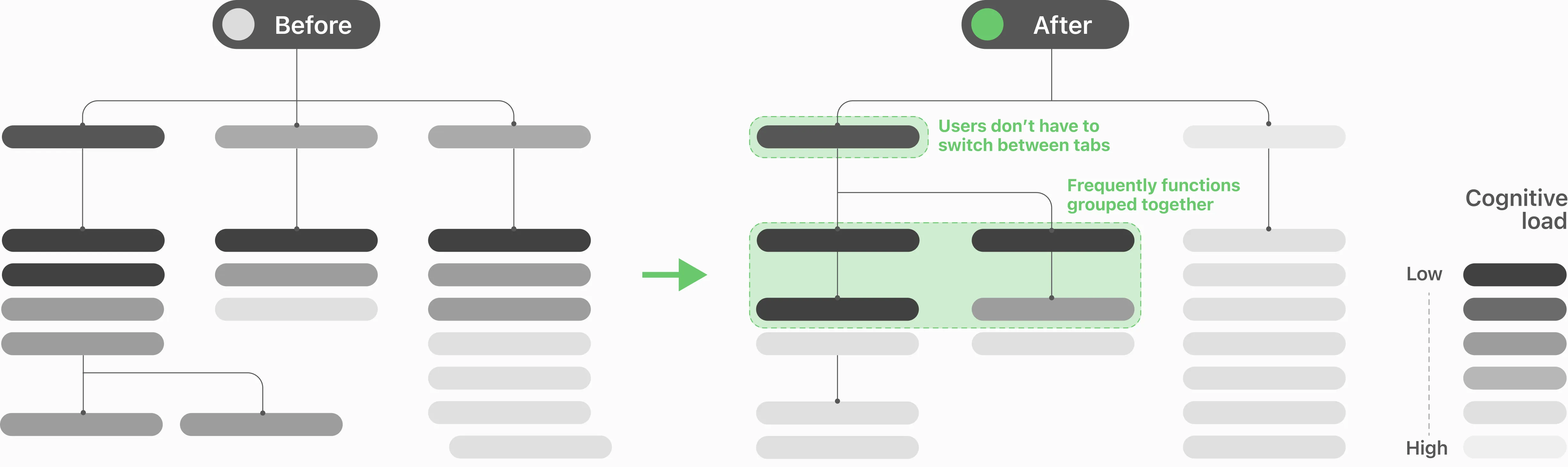

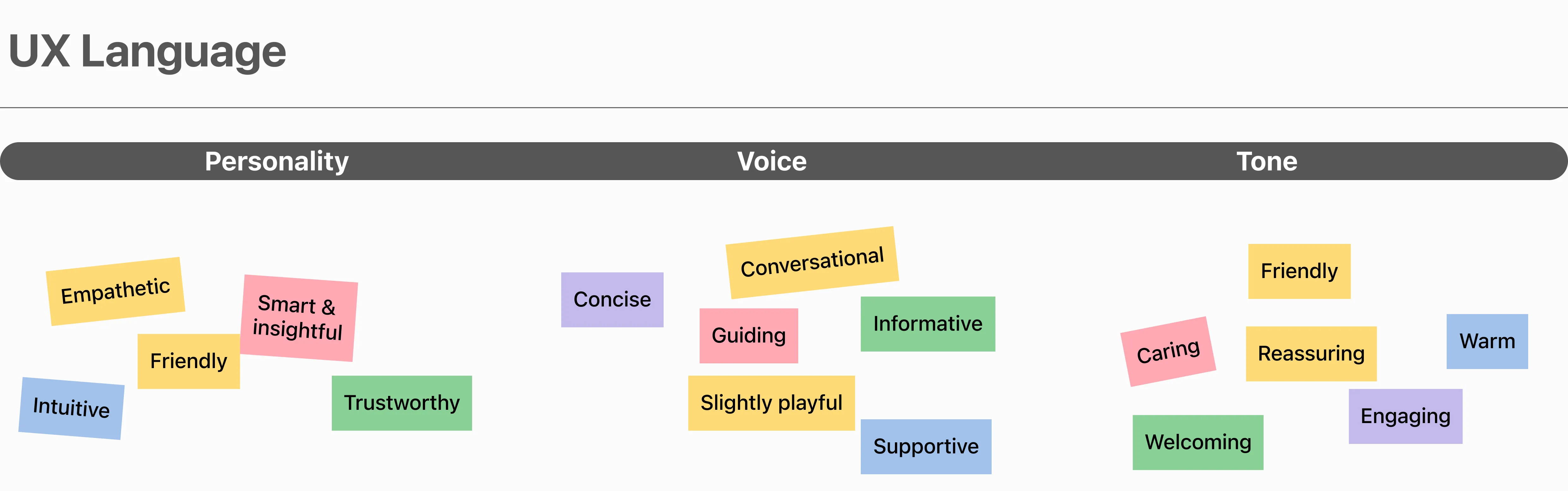

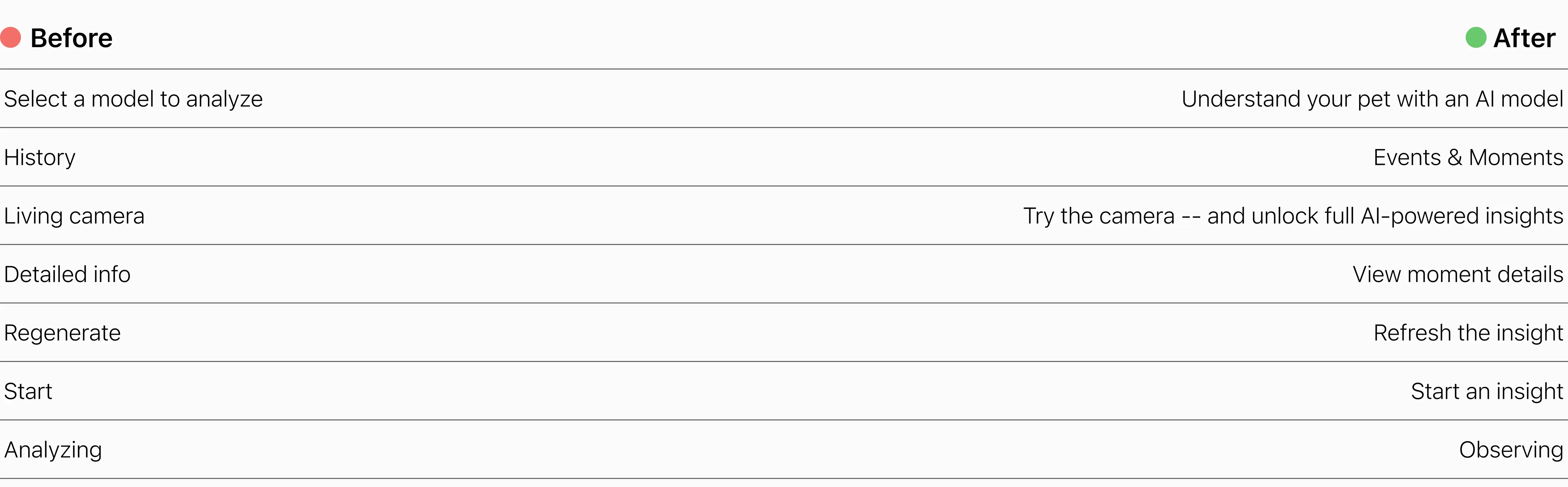

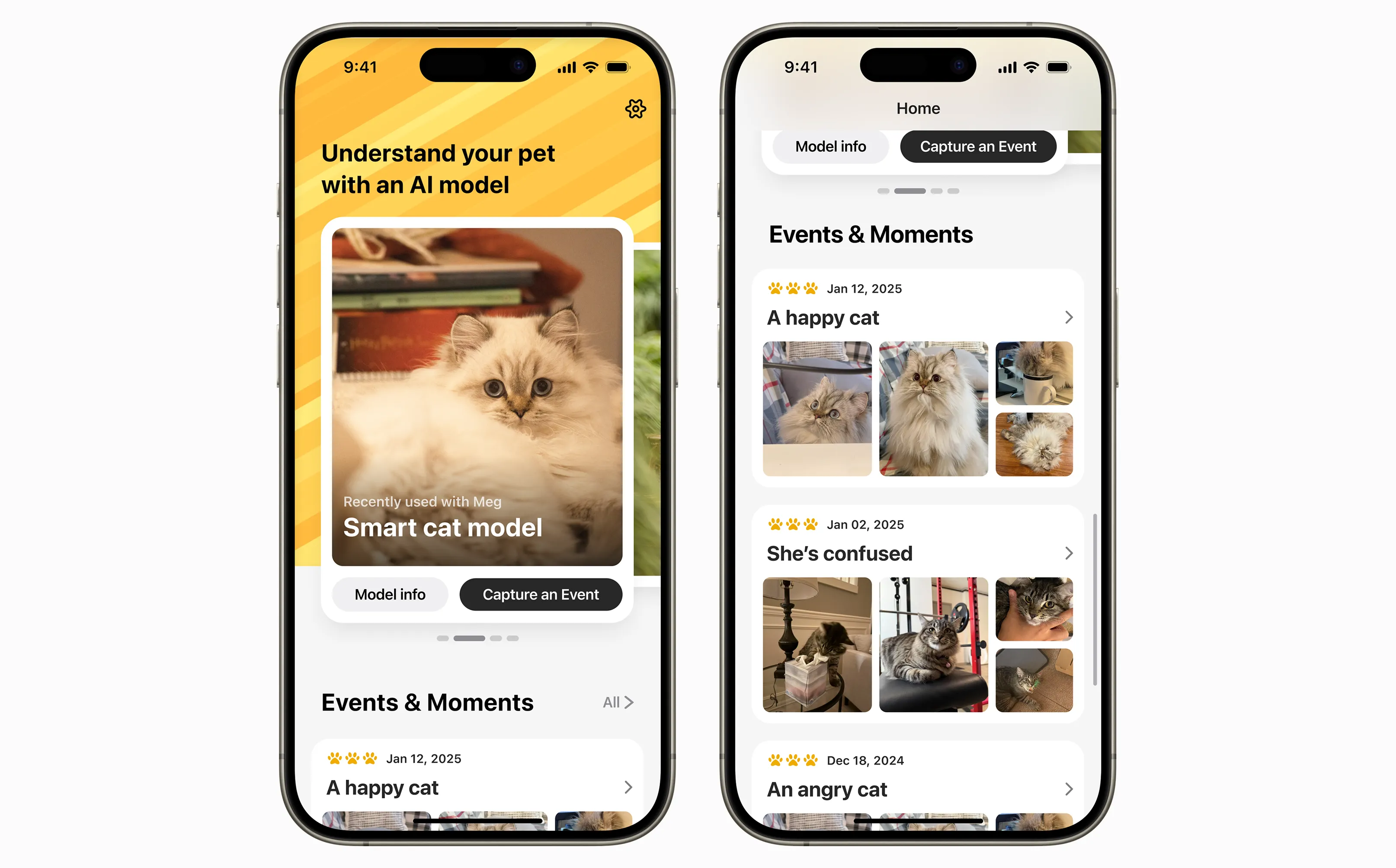

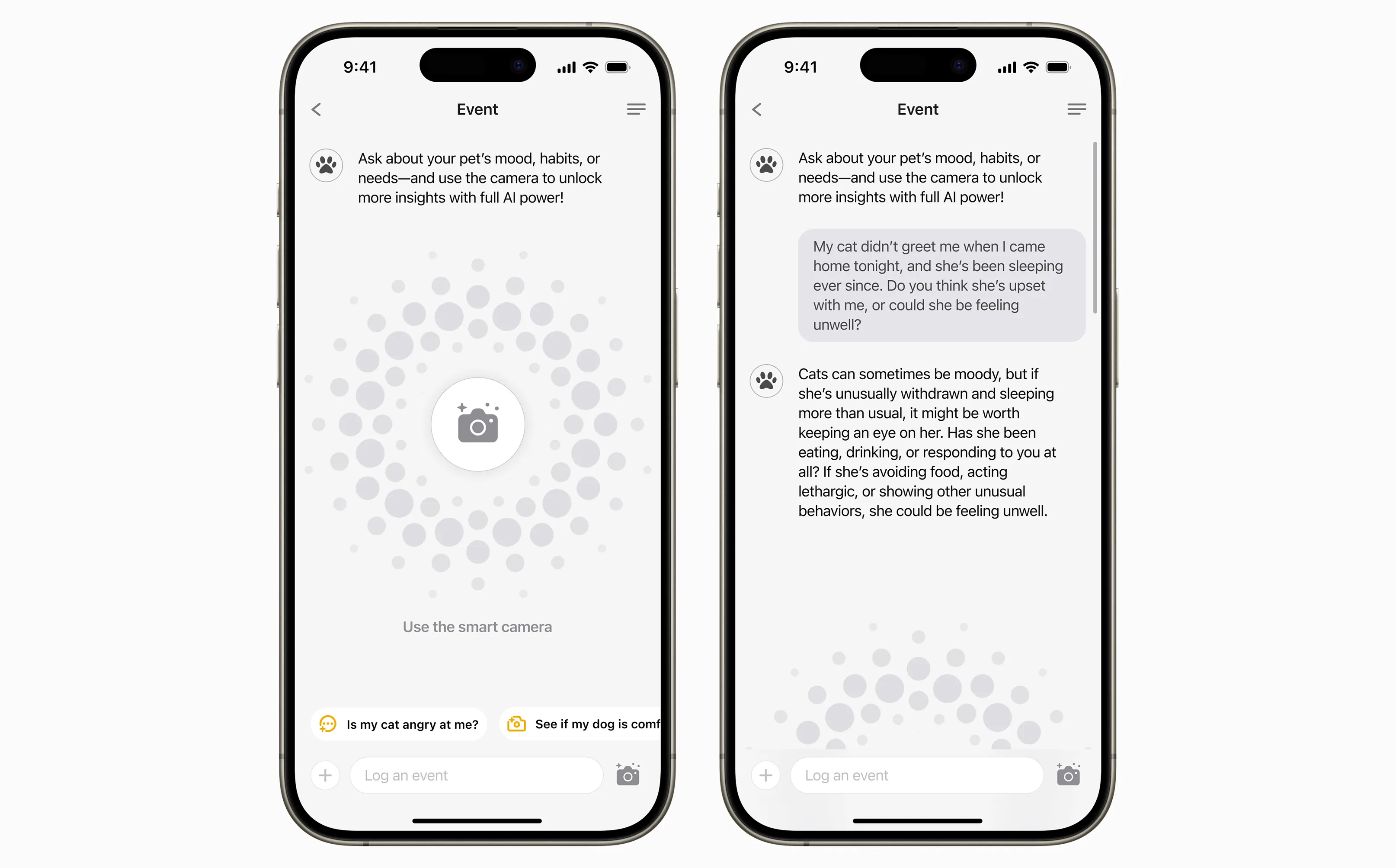

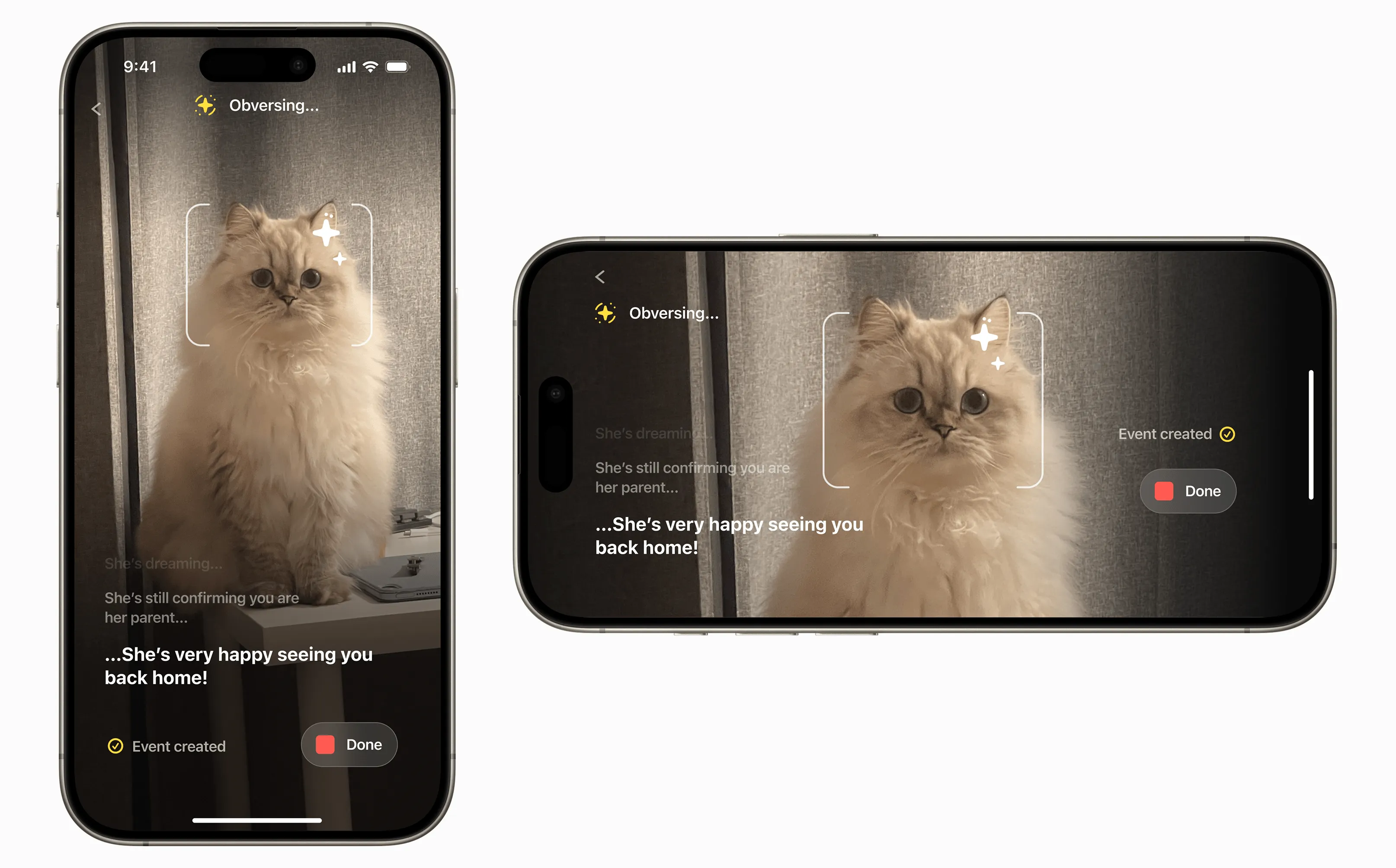

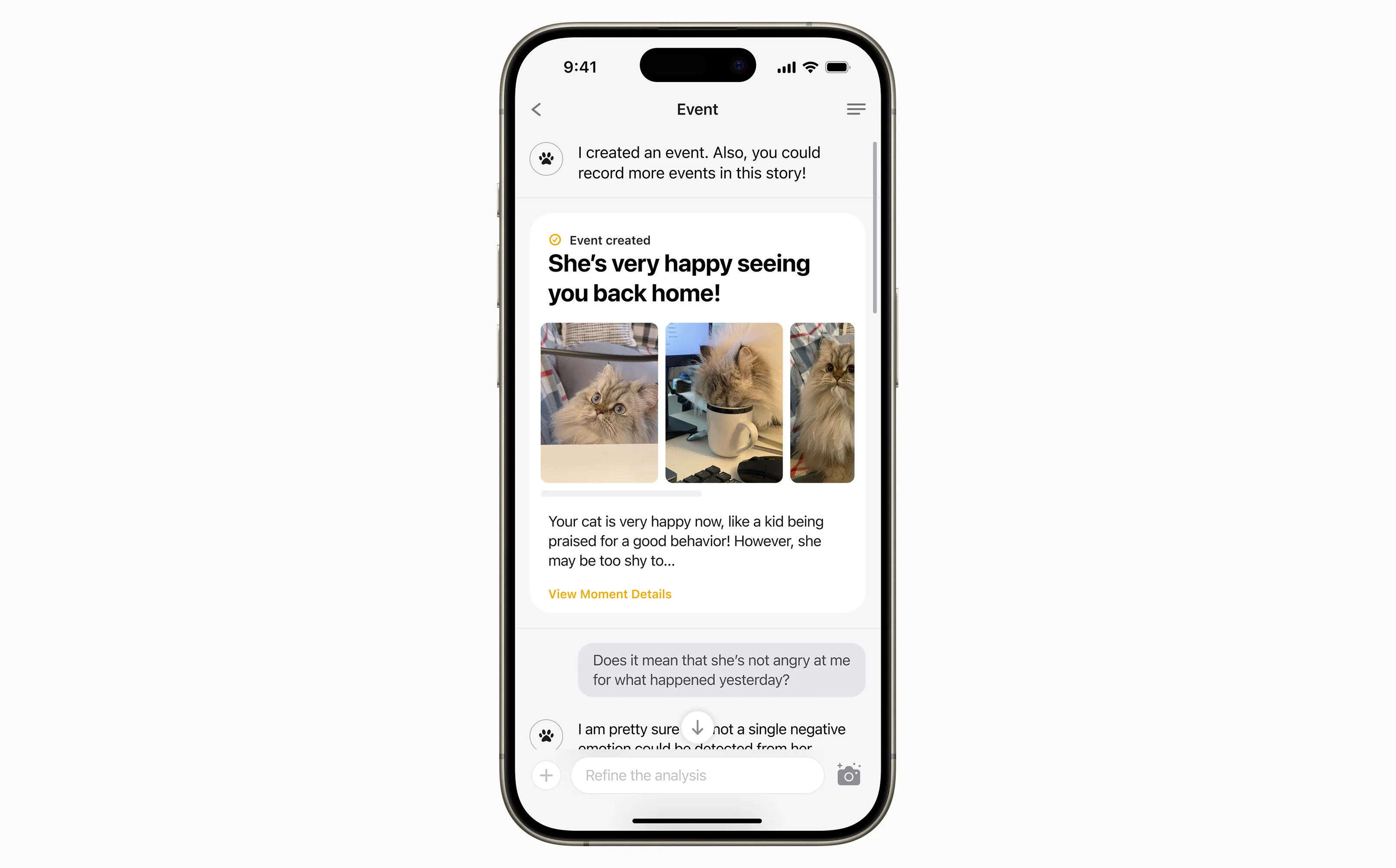

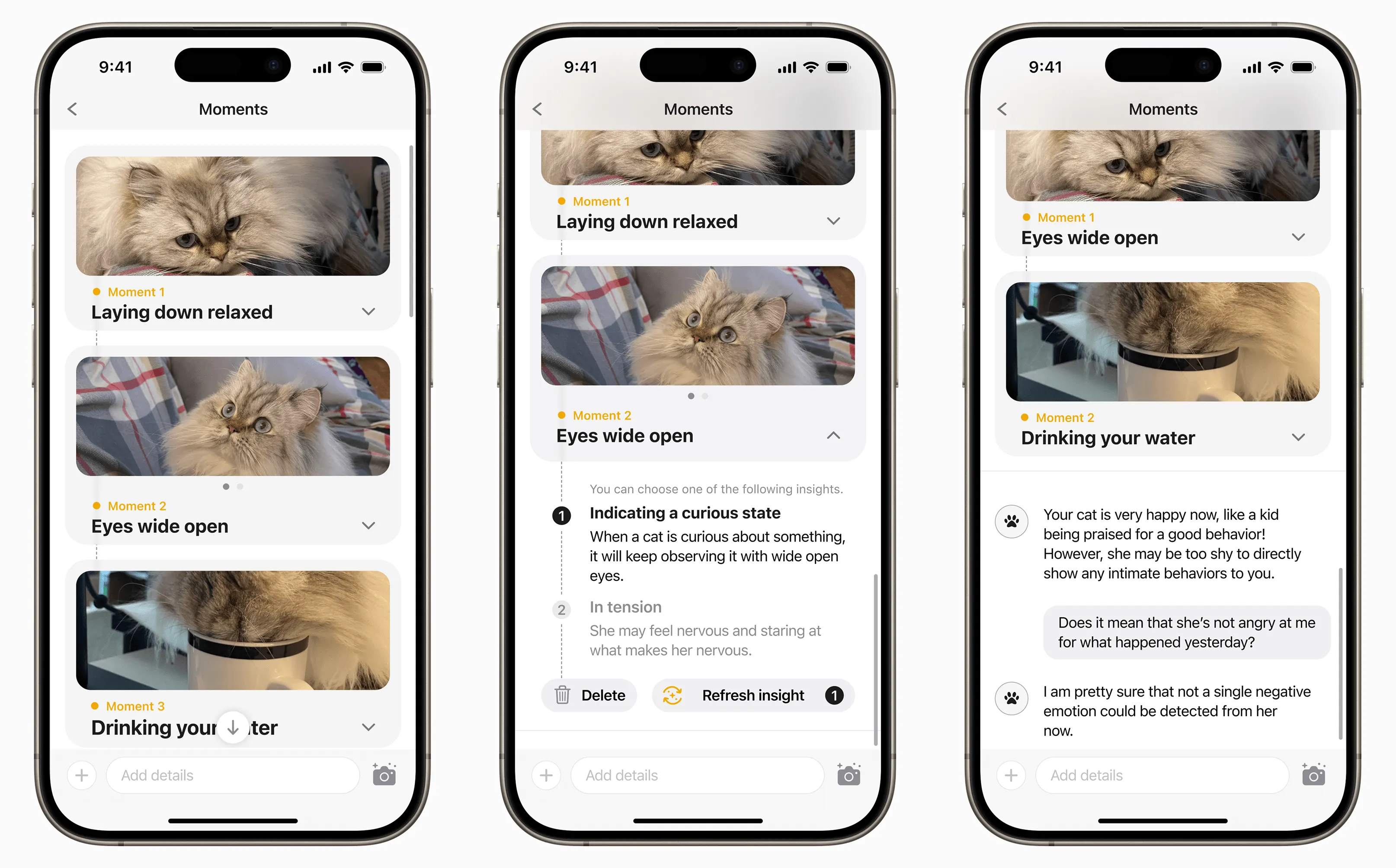

本项目展示了我领导设计的一款iOS移动应用,旨在帮助用户通过AI技术更深入地理解宠物的行为与需求。在AI技术快速迭代的背景下,我们致力于打造一款兼具技术前沿性与长期用户价值的产品。通过将复杂的AI功能(如图像识别、模型选择与训练、参数微调等)转化为直观易用的交互流程,我们为用户提供了一种无缝体验,同时引入了社群合作机制,以满足多元化的用户需求。

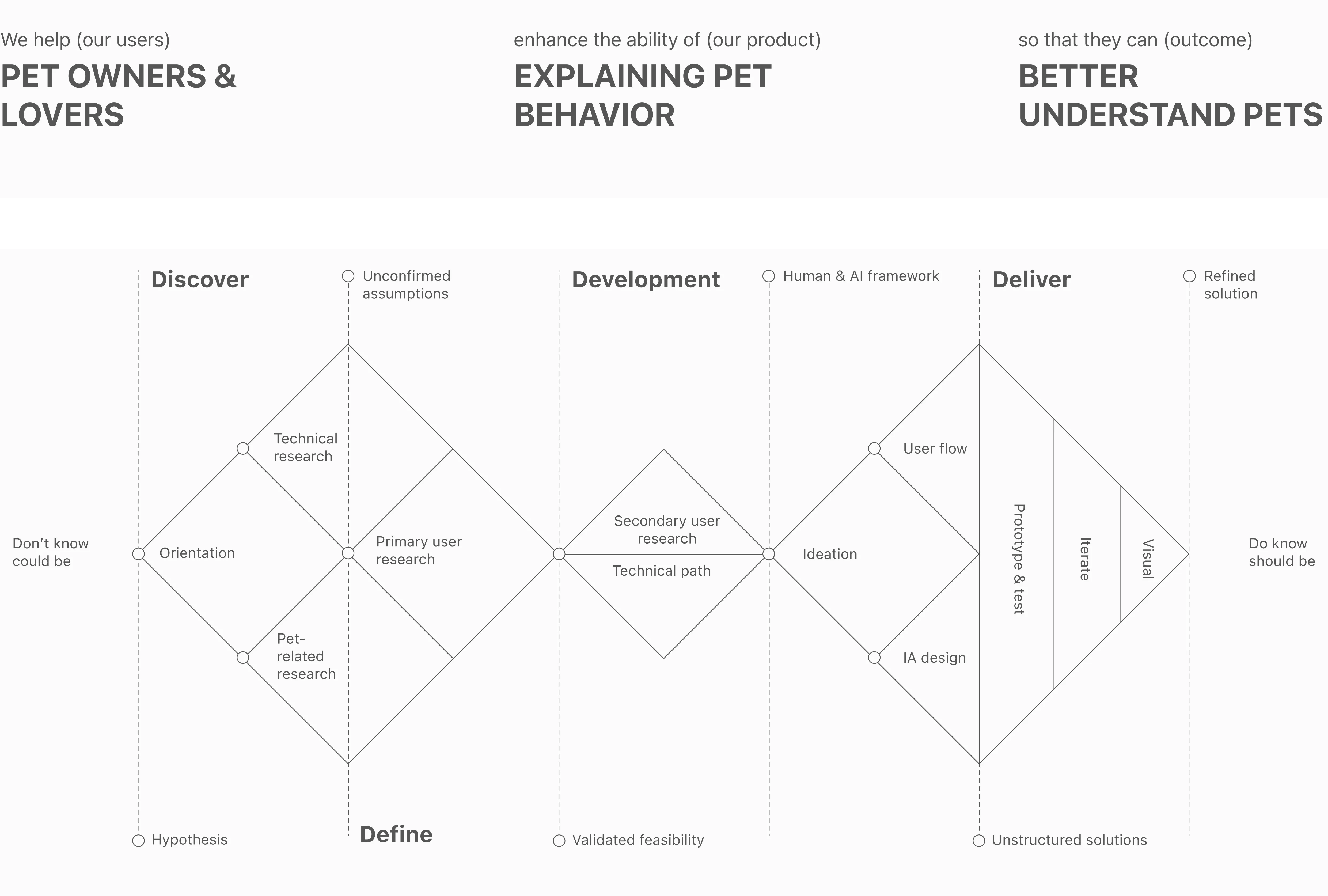

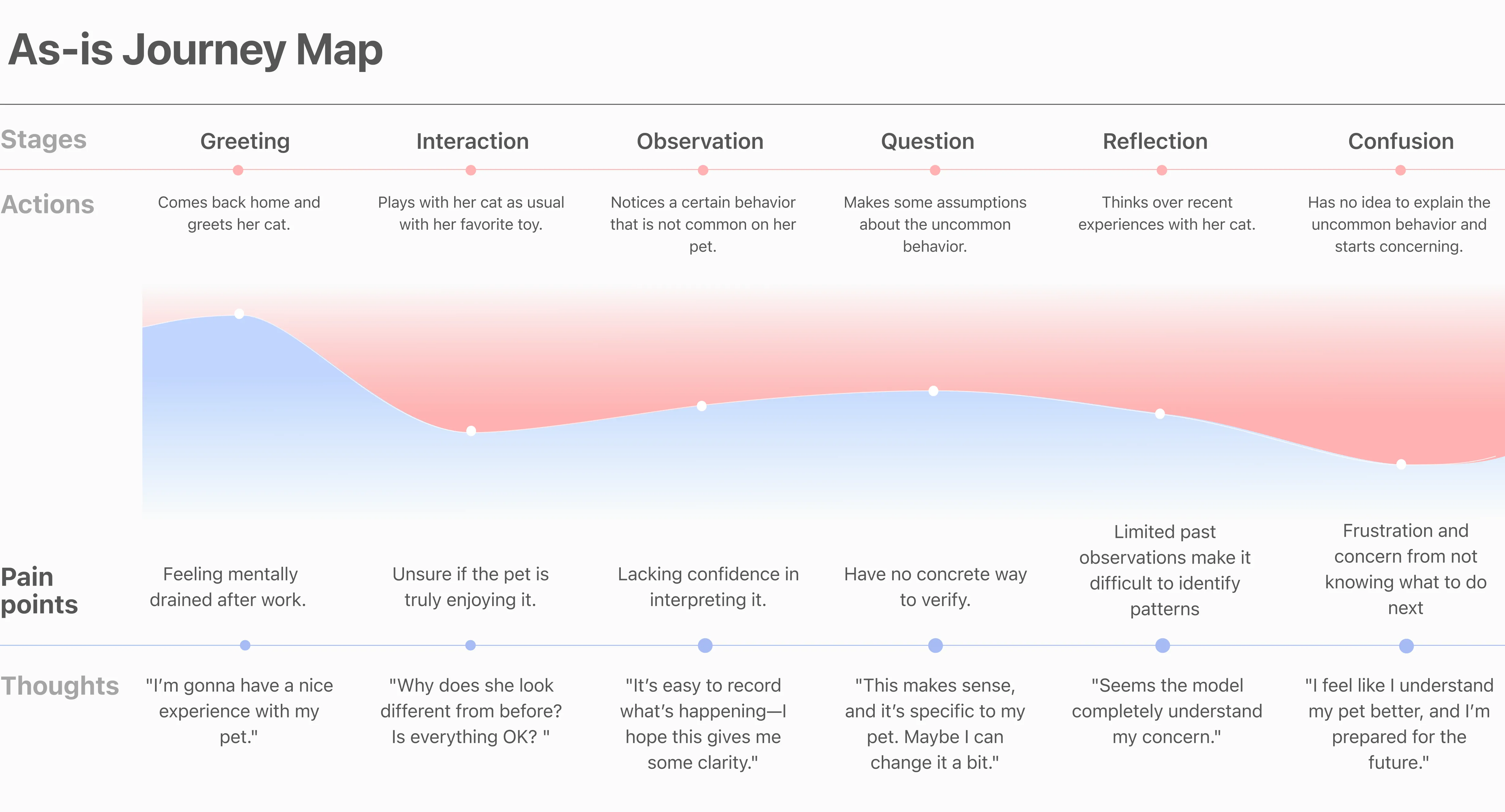

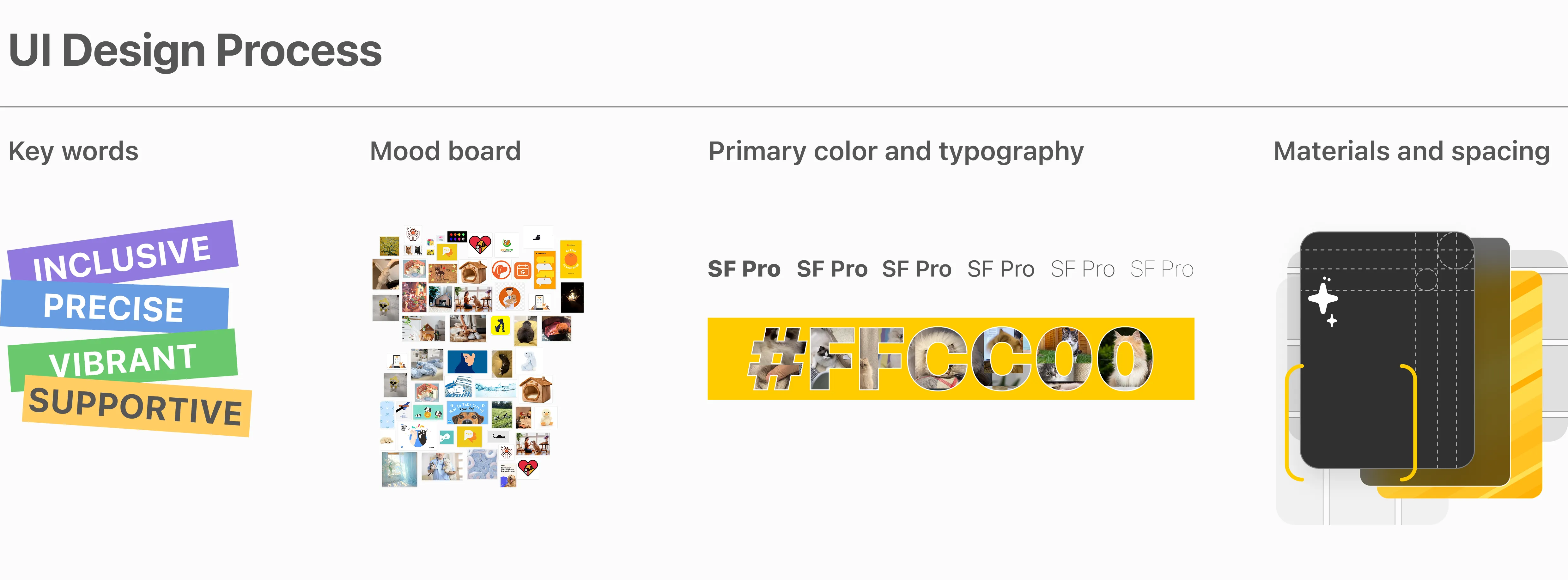

本项目的设计流程基于经典的双钻模型,但在传统以用户为中心的问题导向基础上,融入了机会导向的创新思维。我们以AI技术为切入点,探索技术潜力与用户需求的交汇点,从而定义出独特的解决方案。